GR YARIS バッテリーの軽量化 Vol.3

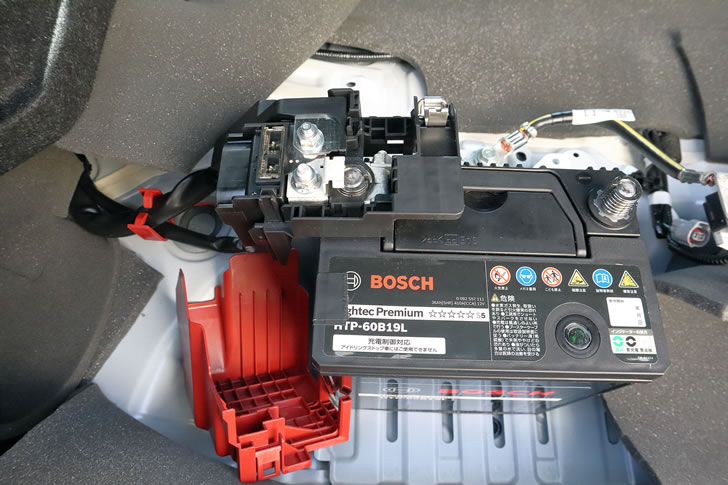

バッテリーを取り付ける時はプラス側から接続しますが

左上に寄せているのでプラスのターミナルは

何も考える事なく逆の手順で取付出来ます。

ちなみにバッテリーのサイズが違うので

右上にあるカバーのロックが掛けられないのですが

特に問題はないと思います。

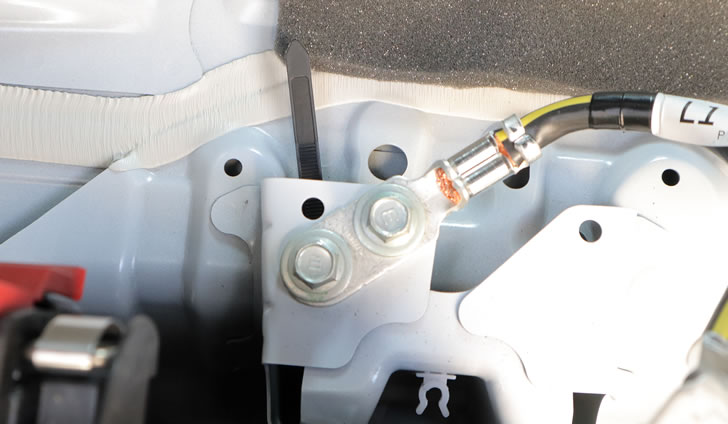

次はマイナスのターミナルを接続しますが

バッテリーを左上に寄せたことで

センサーのケーブルが届かなくなるので

ケーブルを床に固定している矢印の所を外します。

裏側からラジオペンチを使って引っ掛けてある

ツメ部分を摘まむと抜き取れます。

これでマイナスのターミナルがバッテリーに固定出来ます。

センサーケーブルに重さが掛からないようにする為にも

太いマイナスのケーブルと結束バンドで固定しておきます。

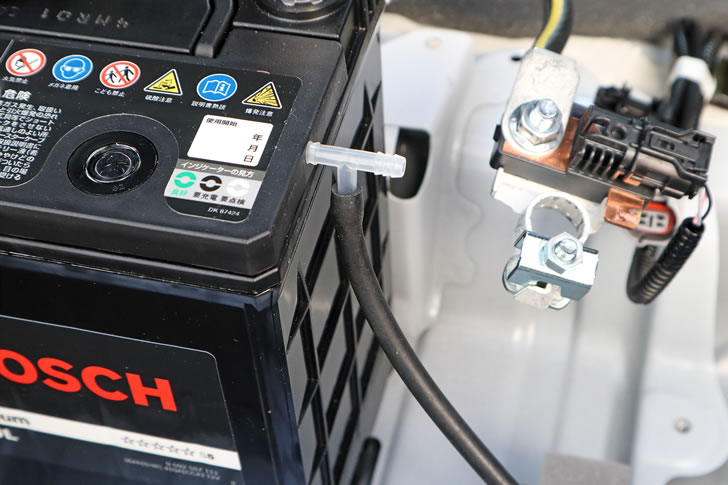

次は水素を排出するホースを接続します。

左端に寄せたバッテリーにも届く事は届くのですが

全く余裕がない状態になるので

ホースを根元から2センチ程度引っ張ってホースを伸ばします。

ちなみにバッテリーの排気ホースはここに垂れています。

用意しておいたニップルにホースを接続して

バッテリーに差し込みます。

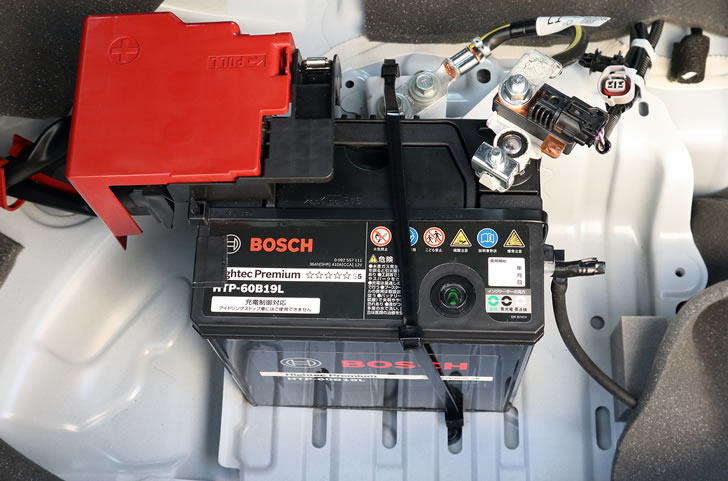

仕上げにバッテリーを固定しますが

今回は出来るだけ軽くする為にも

AB350の結束バンドを使いました。

まずは横方向に固定しますが床の隙間から通して

結束バンドを継ぎ足して繋ぎ合わせます。

縦方向への固定はここから結束バンドを差し込めます。

ここの周辺から抜け出せるので

結束バンドを継ぎ足して繋ぎ合わせます。

これで比較的小さいB19Lのバッテリーが固定出来ました。

ちなみにバッテリーを小型化する事で起こる

最大のデメリットとしては

エンジンを掛けていない時間は

バッテリーから微弱な電流が常に消費されているので

自動車を放置出来る期間が短くなる事です。

少なくとも2週間以上自動車に乗らない事がある場合は

バッテリーを小型化するべきではないと思いますし

寒冷地なら自動車を放置出来る時間は更に短くなります。

あと、GRヤリスはドアやリアハッチを開くと

ACC電源が入っていなくてもメーターパネルが起動するので

長時間、ドアを開いた状態にするのは注意が必要ですね。

ちなみにバッテリーのマイナス端子を外すと

各センサー類が初期化されるので

センサー類の初期設定を行う必用があります。

リアハッチを開くスイッチを機能させるには

リモコンにてドアの開閉を1度行う必要がありますし

次回、走る時に左右一杯にハンドルを切る事と

時速40Km/h以上で数秒間直進させます。

どれも普段行っている操作だと思うので

普通に走っていれば勝手に初期設定が完了していると思います。

ちなみにGRヤリスには電圧計が無いので

シガーソケットタイプの電圧計を使うと

バッテリーの状況を簡単に把握できますよ。

ちなみに走行中に充電している状態だと14.3Vまで上がります。