GR YARIS リアスタビライザーの交換 Vol.1

今回はGRヤリスのリアスタビライザーを交換します。

様々な人が乗る市販車は

どうしてもアンダーステアの傾向が強いので

玄人好みの前後グリップバランスにするべく

リアスタビライザーを純正品よりも硬くする事で

前輪の接地性を高めて

オーバーステアの方向に持っていきます。

という事で今回用意したアイテムは

タナベのサステック リアスタビライザー(PT34B)です。

毎回クスコのスタビを買っていたので

今回はタナベを試してみましたが

タナベのリアスタビの特徴としては

純正が中実パイプなのに対し中空パイプが採用されている事と

スタビリンクに固定する穴が2つ空いているので

硬さを2段階で変えられる所ですね。

GRヤリス純正のリアスタビの重量を計りましたが

ブッシュとブラケット込みで約4.33Kgでした。

タナベのリアスタビライザーの重量を量ると

ブッシュとブラケット込みで約3.52Kgでした。

つまり約0.8Kgほど軽量化が出来ますね。

見た目は純正よりも明らかに極太なんですけど

実際に手に持ってみると中空パイプなので軽いです。

それでは作業編ですが

車高さえ落としていなければ

持ち上げなくてもギリギリ作業が出来そうなんですが

今回は少しでも作業性を高める為に

リアタイヤにメンテスロープを載せて作業を行いました。

ちなみに車高を落とした車両など

ジャッキアップをして作業を行う場合は

スタビライザーの特性上

車体の片側だけをジャッキアップすると

スタビライザーが捻れてテンションが掛かる事で

作業が困難になります。

なのでリアのセンターを油圧ジャッキで持ち上げてから

左右のサイドシルのジャッキアップポイントに

ウマをかける必要がありますね。

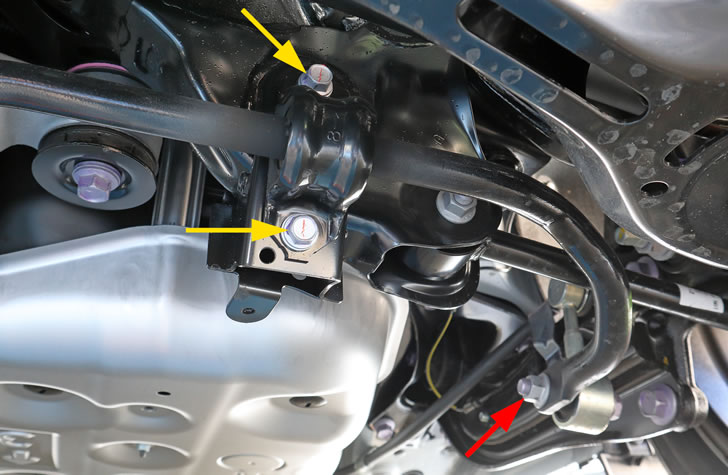

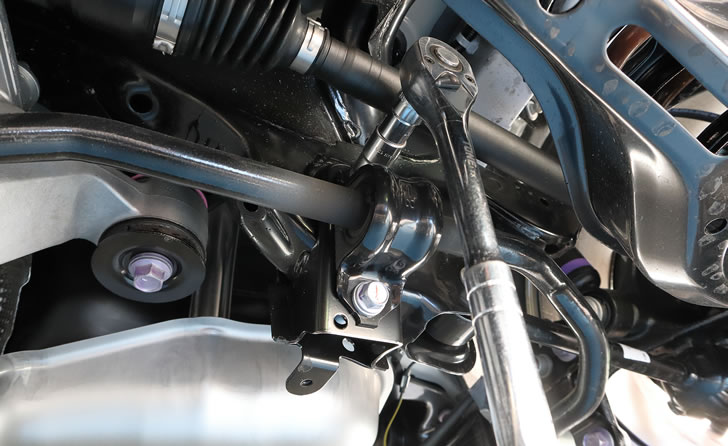

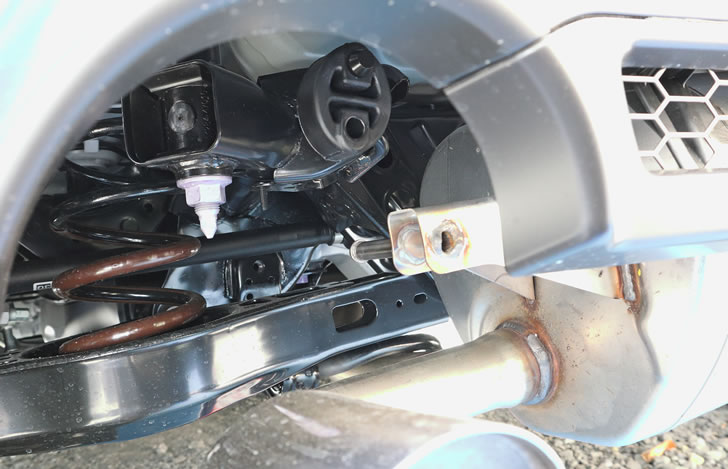

リアスタビライザーはデファレンシャルの

すぐ後を通っていますが

まずは17mmの工具を使って

赤矢印のスタビリンクのナットのみを車体の左右で外してから

14mmの工具を使って

黄矢印のブラケットのボルトを左右で2本外すので

スタビリンクのボルトでスタビを支えている状態にします。

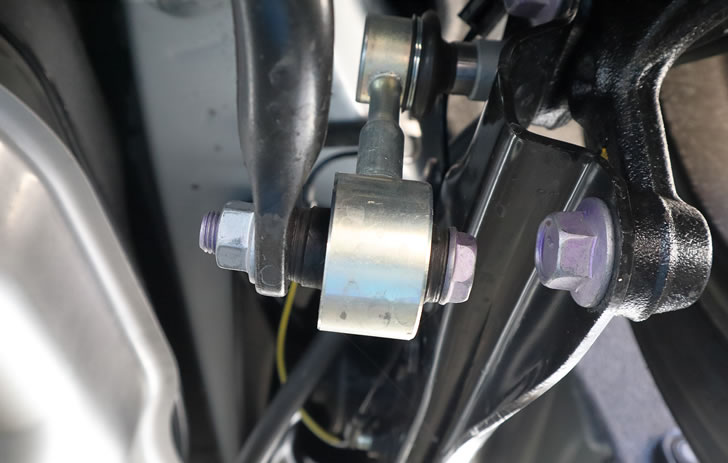

ちなみにスタビリンクのナットは

裏側(車体外側)からボルトが通してあるので

ナットがある程度緩まるとボルトと供回りします。

ブラケットのボルトは短いエクステンションバーを付けるか

長いロングソケットを使った方が作業性が良いですね。

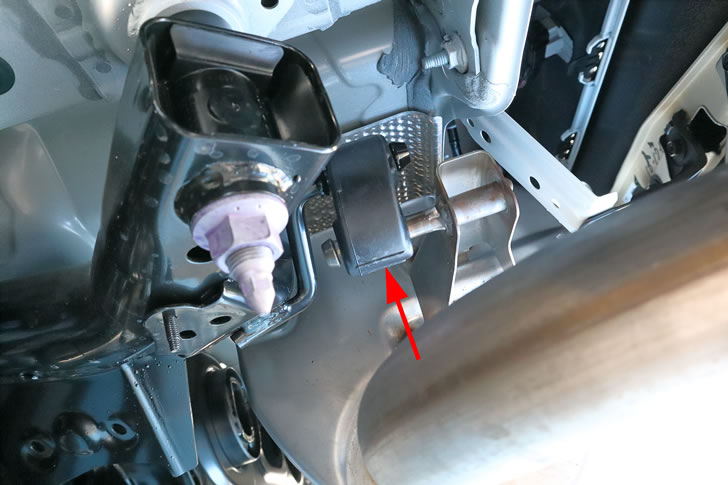

次はマフラーのサイレンサーを支えている

車体左側のマフラーハンガーを外します。

こんな感じでプライヤーを使って外しますが

外れにくい場合はシリコンスプレーを掛けると

ハンガーから抜けやすくなります。

ちなみにプライヤーに触れている部分の塗装が

剥がれる可能性があるので

ペーパータオルか軍手で覆うか樹脂のプライヤーを使います。

車体左側のマフラーハンガーが外れると

このくらいサイレンサー部分が下がるので

スタビライザーを通せる隙間が作れます。

Vol.1 > Vol.2