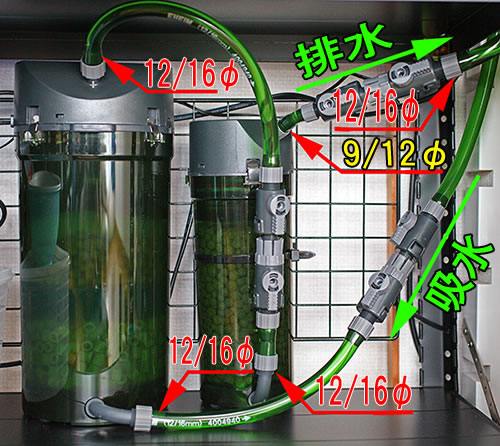

エーハイム クラシックフィルター 2211(ろ材セット)+サブフィルター化させた2213

一般的な上部式や引っ掛け式だと水槽の水位の指定があるので、水槽の半分くらいまでしか水を入れないカメ水槽では吸い上げてくれません。

水槽の水位に関係なく使える、外部式のろ過器が理想的です。

寝室など静かな場所に水槽を設置するのにも、就寝時にモーターの音が気になりますので静かな外部式の

エーハイムの2211をメインの濾過器に選びました。

モーターの出力的にエーハイムの中では一番静かなのではないでしょうか・・耳をかなり近づけないと音が聞こえません。

一番売れ筋の2213と比べても、2211の方が若干静かですし、電気代も若干安いです。

水の流量も、見た目では、2211と2213のほとんど区別が付きませんでした・・実際は2213の方が強力だとは思いますが・・

2211だと、ほとんど濾材が入らないので、2213をサブフィルターにしています。

大きさがかなり違っていて、ろ材の入る量は2211の3倍近くになります。

2213を導入する場合、大きいので置き場所の確保が大変です。

付属のバスケットを撤去してさらに容量アップさせる場合は、ろ材固定盤を別途、底に設置する必要になります。

上側はバスケットのフタがそのまま使えるのでろ材固定盤は一つで済みます。

バスケットを撤去するだけで、500gくらい濾材を余分に入れられるようになります。

ただし、付属のフィルターパッドがコンテナの口径なので使えなくなり、エーハイム500用のフィルターパッドを用意する必要があります。

じゃあ最初からエーハイムの500を買っとけよって話なんですけどね・・

お店のセールによっては、2213の方がお得な時がありますので・・値段次第ですね。

ろ材を後から追加したい場合、エーハイムは、モーターの付いていない安価なサブフィルターが売っていますが

ダブルタップというジョイントが付属していないので、それを別に一つ購入しないと非常に不便なのですが

ダブルタップを買ってしまうと、モーター付の500が買える値段になってしまうので

500のインペラーを外して使った方が結果、安く付きます。

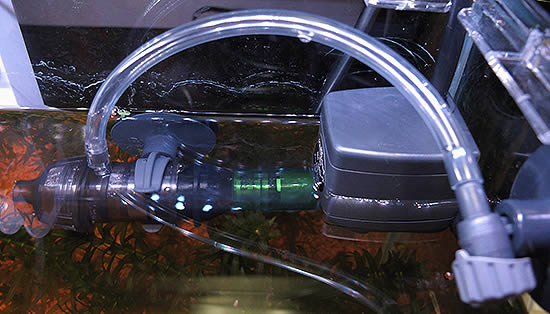

写真は、2213をサブフィルター化させる為にインペラーを外しています。

工具無しで簡単に分解出来ます。

ただ、電源コードは邪魔ですけど、モーターが壊れた時の予備としても使えるので我慢します。

↑2213 ↑2211

2211メイン+2213サブフィルターの組合せ・・

この組合せのウリは、微妙に省エネで微妙に省スペース&モーターの音が静かな所です。

2211の排水側は、細い口径の9/12パイホースなので、出来るだけ距離を短くして

ダブルタップの9/12パイと12/16パイを接続して口径を広げて出来るだけ水流の抵抗を減らしています。

ダブルタップの9/12パイと12/16パイは、中心の接続部は同じ口径なので接続出来ます。

つまり排水のダブルタップ以降は、シャワーパイプなど12/16パイの2213仕様です。

2211の濾材を生物ろ過専用、2213を物理ろ過重視のろ材にして、ゴミが2211に行かないようにしているので

掃除をする時は、2211と切り離して2213だけを掃除すれば済むようにしています。

スペースさえあれば、60センチ水槽のこの規模だとエーハイム500×2台で片方のインペラーを排除して

サブ化させるのが、コスト的にも能力的にもベストかもしれません。

2213を買うか500を買うかは、お店の特価の値段次第なんだけど・・通常は、500がお得です。

2211はコンパクトでたぶん一番静かなので、スペースが無ければ2211×2台にしたい所なのですが

2213や500と違って、排水側の口径が9/12パイで絞られているので

2台を直列で接続すると大きな抵抗になり、排水量がかなり落ちこむかもしれませんね・・お勧め出来ません。

モーターヘッドとホースを接続する飛び出し部の強度(特に2211)がエーハイムフィルターの最大の弱点なので

ホースを水に濡らして滑りを良くしてから接続しましょう。(ねじ込むよりまっすぐ力をかけた方が良いです)

もし破損させてしまったら、モーターヘッドカバーだけを買うよりサブフィルターを買ってヘッドカバーを移植した方が安いです。

500だとか、2213だとかエーハイムは、ややこしいですね・・

エーハイム500は、2213を50Hz・60Hz地域のモーターの仕様に分けて、ろ材コンテナを省略したバージョンです。

昔からの憧れのアイテムの一つ・・底面直結フィルターです。

近所のお店では到底買おうとは思えない値段なんですけどね・・

底面直結フィルターによって、水槽全体の床からエーハイムのろ過器に吸水しています。

逆に、排水側に接続する事もでき、砂利の下から排水する事が出来ます。

吸水側に接続すると、水槽内の砂利が濾材の代わりになるので、ろかジャリをフル活用出来ます。

ろ過器内の濾材が汚れにくくなり、掃除サイクルを大きく伸ばせます。

砂利のゴミを食べてくれるヌマエビや貝類を飼うと、さらに濾過器の掃除サイクルを伸ばせます。

あと、ふ化したエビやメダカの稚魚などの小さな生物を、ろ過器に吸い込むのを防ぐ事も出来ます。

下に敷く板の数は、一般的な60センチ水槽では余るほど入っています。

設置するには、砂利よりも何よりも先に水槽に設置しないといけないので

使うかどうかは、最初に判断しないと後からでは大変です。

ろ材

吸水>2213(メック>粗目フィルター>バイオメック>ウールパッド)>2211(サブストラットプロ)>排水

主に物理ろ過をする為の濾材です。

フィルターパッドを使っている場合、その手前に設置するとパッドの掃除サイクルを伸ばしてくれます。

パッドと違って根詰まりしにくい所が良いですね・・掃除も非常にしやすいです。

底面直結フィルターを使うと、砂利の隙間を通ってくる細かなゴミしか吸わないので、ほとんどこのメックを素通りします。

物理ろ過と生物ろ過の両方に期待が出来る濾材です。

メックを通ってきた細かなゴミでも逃さす濾過してくれます。

まさに理想的な濾材なのですが、他の濾材より圧倒的にもろく、衝撃を与えると崩れやすいです。

掃除の時や、ろ過器にセットする時は慎重に・・

主に生物ろ過をする為の濾材です。

バクテリアが濾材に住み着く事によって、初めて機能する濾材なので水槽を立ち上げた直後は、ほとんど機能しません。

機能するまでには、1~2週間くらい水を循環させる必要があります。

せっかく住み着いたバクテリアを殺さない為にも、出来るだけ掃除をしたくない濾材ですね・・

もし掃除する場合でも、水道水は使わずに、ろ過器に貯まった水を利用して洗います。

ろ材より強力に物理ろ過してくれますが、根詰まりよる排水の流量低下を引き起こす原因にもなります。

ろ材を出来るだけ沢山入れる場合や、種類の違う濾材同士の仕切に使う時は、カッターナイフで半分に切って使ってます。

洗えば簡単に汚れが落ちるので、繰り返し使えます。

粗目フィルターパッドを通過するような細かなゴミでも濾過してくれます。

ゴミは、このパッドで全てキャッチ出来そうですが、根詰まりによる流量低下が粗目パッドよりも激しく

洗ってもゴミが絡まっていて落ちないので、基本的に使い捨てのパッドです。

排水の流量低下を防ぐには、このフィルターに到達するまでに、ほとんどのゴミをろ過している事が大事で

物理ろ過や生物ろ過の最終的な位置に設置するのが好ましいですね。

使い捨てなのでノーブランドの安いウールパッドを愛用しています。

工夫次第で色々な使い方が出来る小型の水中ポンプです。

この300のサイズのポンプだと12/16パイのホースが接続できるようになっています。

もっとも静かにエアレーションをしたいのなら、このポンプがベストかもしれません。

実は、そのままの状態で使うと、小さな貝類や稚魚などを吸い込むので

スポンジ(エーハイムの粗目フィルター)を詰めて使っています。

うちでは、砂利に埋めて使っているので、砂利を吸わない為にもスポンジが役に立っています。

流量低下を出来るだけ防ぐために流量コントロールのツマミを排除して外部にスポンジをわざと飛び出させていますが

水面でスマートに使うなら、スポンジをボディに完全に内蔵させる事も出来ます。

工具無しで簡単に分解が出来るので、メンテナンスも楽ですし、スポンジを取り付けるような改造も簡単にできます。

ちなみに濾過器を使っている水槽なら、排水のやり方にもよりますがエアレーションは必要ないですね。

ディフューザーを接続すれば、細かい気泡が水槽を包み込むようなエアレーションが出来ます。

気泡の量もコントロール出来るツマミも付いています。

ただ、水中ポンプがほとんど無音な為、寝室などに設置する場合は、気泡がはじける音が気になりますね。

気泡がはじけた時に水の粒子が飛び散って水槽に水滴が付きますし・・

あとディフューザーの先が細くなっているので、ポンプで流量を抑えても、水流が強くなる傾向があるので

小さな水槽では、スポンジを吸水側に付ける等の流量を抑える処置が必要になるかもしれません。

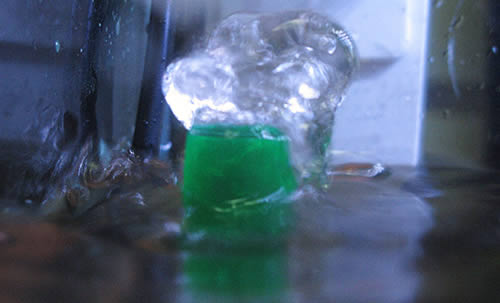

シャワーパイプに接続して、水槽の壁に当てて水の音を消す事が出来るので静かにエアレーションを行えます。

ただ見た目があまりスマートではないですね・・エルボコネクター等で上手く工夫すればなんとかなるかも・・

写真は、家に余っていた9/12パイのシャワーパイプを接続しているので、ポンプとの間に変換パイプが挟まってます。

水中ポンプを砂の中に埋めると、砂利を濾材として活用でき、シンプルな濾過器として使えます。

そのままパイプで水面まで水を上げればエアレーションの役割も果たします。

濾過器を使わずに水槽をシンプルにしたい場合には、これがコスト的にもベストでしょう。

でも水槽の水が蒸発して水面が下がってくるとチャプチャプ音がだんだん大きくなってくるので

フレキシブル排水口 や エルボコネクターを使って水槽の壁伝いに水を流せば無音になります。